Рассказывает директор Физического института им. П. Н. Лебедева РАН, член-корреспондент РАН Николай Колачевский:

— С началом Великой Отечественной войны Физический институт переехал из Москвы в Казань и до своей реэвакуации осенью 1943 года располагался в помещении Физического практикума Казанского университета. Вся работа института была подчинена тогда военной тематике. Лаборатория люминесценции разработала и внедрила в производство светящиеся составы для авиационных приборов и инфракрасные бинокли. Лаборатория атомного ядра предложила военной промышленности рентгеноскопические приборы для контроля клапанов авиационных двигателей и гамма-толщиномеры для проверки качества стволов орудий. В Лаборатории диэлектриков научились готовить высокопрочную температурно-стабильную керамику для радиоконденсаторов и передали ее технологию промышленности. Фактически эти работы заложили основы отечественного производства керамических конденсаторов. Найденные методы металлизации бумаги также были использованы промышленностью для изготовления бумажных конденсаторов.

Акустики ФИАН работали по заданию Военно-морского флота на Черном и Балтийском морях, дистанционно обезвреживая бесконтактные акустические мины. Теоретики ФИАН разработали электродинамическую теорию слоистых магнитных антенных сердечников и теорию распространения радиоволн вдоль реальной земной поверхности, которая позволила с высокой точностью определять положение наземных и надводных объектов.

Специалисты по колебаниям создали новые типы чувствительных самолетных антенн. Оптическая лаборатория передала металлургическим, авиационным и танковым заводам экспресс-методы и переносные приборы (стилоскопы) для спектрального анализа состава сталей и сплавов. Госпитали получили новый стереоскопический прибор для анализа рентгеновских снимков.

Однако фундаментальные научные исследования не прекращались даже в суровые военные годы. По возвращении ФИАН осенью 1943 года в Москву заработал теоретический семинар под руководством И. Е. Тамма[1]. В 1944 году В. И. Векслером[2] был предложен, а Е. Л. Фейнбергом[3] теоретически обоснован так называемый «принцип автофазировки» ускоренных релятивистских заряженных частиц, сделавший возможным создание современных ускорителей высокой энергии. В тот период ускорительная тематика стала основной «точкой роста» ФИАН. Были последовательно введены в строй электронные синхротроны и протонный ускоритель, который стал моделью будущего Дубнинского синхрофазотрона и позднее был преобразован в электронный синхротрон. После этого в ФИАН начались интенсивные исследования фотоядерных и фотомезонных процессов.

Были продолжены эксперименты с космическими лучами — тогда единственным источником частиц очень высокой энергии. Интерес к подобным исследованиям усилился в связи с Советским атомным проектом. Еще в 1944 году состоялась первая Памирская экспедиция, возглавленная В. И. Векслером, а двумя годами позже на Памире была сооружена высокогорная научная станция ФИАН по изучению космических лучей. Эти исследования ознаменовались выдающимися результатами — открытием ядерно-каскадного процесса, вызываемого первичными космическими частицами в атмосфере Земли.

Рассказывает Андрей Забродский, академик РАН, главный научный сотрудник Санкт-Петербургского Физико-технического института имени А. Ф. Иоффе, директор Физтеха в 2003–2018 годах.

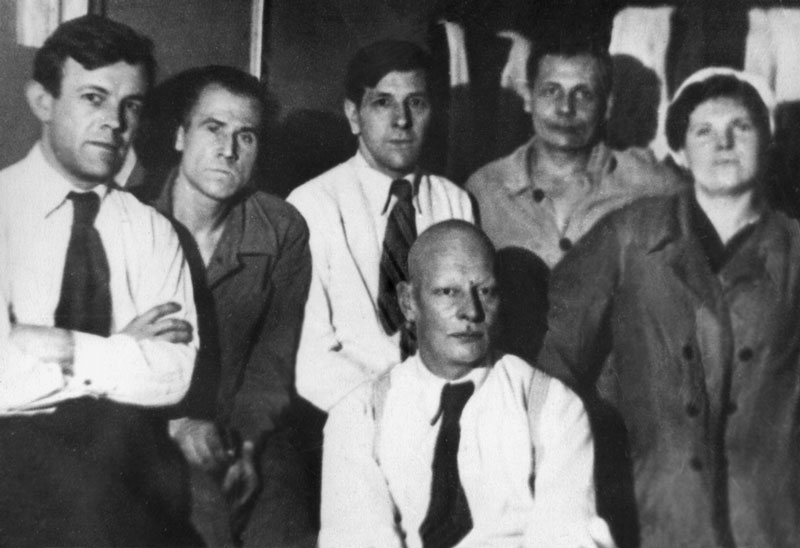

— Блокада — особая страница в истории ФТИ, Ленинграда и ленинградцев, к которой относишься с трепетом и благоговением. В первые месяцы войны половина мужской части ЛФТИ добровольно или по призыву ушла в Ленинградское ополчение и действующую армию. Из второй половины 70 сотрудников во главе с А. Ф. Иоффе[4] (о А.Ф. Иоффе читайте в «Знание-сиа» №№10-11/2020) были эвакуированы в Казань, а 103 человека во главе с Павлом Павловичем Кобеко[5], которого называли «блокадным директором», осталось в окруженном городе. В 1941–1943 годах город потерял от голода половину населения, а ЛФТИ — лишь одного человека! Почему? Тому было две причины.

Кобеко, будучи специалистом по химической физике, разработал технологию очистки запасенных в Институте для ремонта натуральной олифы и масляных красок, чтобы их можно было употреблять в пищу. Получился весьма калорийный продукт. Потом стали очищать олифу и краски, которые привозили и с других предприятий города. Очищенными их возвращали обратно. А еще Павел Павлович вместо типичной для института лабораторной структуры организовал в блокадном Физтехе систему мастерских по очистке масел и красок, размагничиванию кораблей, производству гидрофобной земли и тому подобное, что позволило снабжать физтеховцев продовольствием уже по рабочим карточкам.

Зачем была нужна гидрофобная земля, которая не впитывала воду? Очень просто. На производство бетонных укреплений (ДОТов) не хватало цемента. Приходилось вместо них строить земляные укрепления — ДЗОТы, которые размывали ленинградские дожди.

Еще один сюжет, имевший первостепенное значение для блокадного Ленинграда. С открытием в конце ноября 1941 года «Дороги жизни» — по льду Ладожского озера — возникла серьезная проблема ее эксплуатации. Машины, преимущественно легкие, почему-то разрушали лед, гибли люди и ценные грузы. Обратились в ЛФТИ к Кобеко — разобраться, в чем дело.

Здесь были специально сконструированы и изготовлены в количестве более 50 штук приборы, которые получили название «прогибографов» для изучения колебаний льда. В результате быстро проведенного исследования выяснилось, что дело в резонансе, который возникает при совпадении скоростей машины и волны подо льдом. Примешивается также интерференция от разных машин, их колонн, с отраженными от берега и препятствий волнами.

Результатом явились строгие рекомендации по организации движения на «Дороге жизни», которую поддерживали указатели по трассе и девушки-регулировщицы. «Дорога жизни» функционировала до апреля 1942 года при толщине льда всего в 10 сантиметров! Впоследствии физтеховские прогибографы успешно применялись при подготовке крупных войсковых операций 1943–1945 годов, включая частичное снятие и прорыв блокады, связанных с переброской войск и тяжелой техники по льду.

Еще одна беда, с которой столкнулся блокадный Ленинград, состояла в том, что из-за мутации микробов, вызывающих газовую гангрену, болезнь развивалась настолько стремительно, что раненых не успевали довезти до госпиталя. А созданного англичанами перед войной пенициллина не было…

Задача создания собственного антибиотика была решена в ФТИ под руководством С. Е. Бреслера[6] и М. В. Гликиной в 1941–1942 годах. Из штамма плесневых грибов была сделана культура, которую быстро довели до клинических испытаний и применения в самом большом эвакогоспитале города № 1170. Тысячи обреченных на смерть от газовой гангрены бойцов были спасены.

Это трудно сейчас представить, но в голодающем Ленинграде научная жизнь не замирала ни на минуту! В нем в самом начале войны при горкоме партии был создан комитет по быстрому внедрению разработок ученых и инженеров в интересах обороны города. В первые месяцы войны им руководил выдающийся физтеховец Н. Н. Семенов[7]. В состав его входили также А. Ф. Иоффе и другие сотрудники ЛФТИ. За первые четыре месяца было внедрено около 850 разработок! К примеру, одна из них состояла в том, что деревянные чердачные перекрытия были обработаны смесью, которая препятствовала возгоранию от немецких «зажигалок». Для оперативной передачи информации от оператора РЛС в штаб ПВО использовалось телевидение, появившееся только перед войной. Масштабы этой работы были грандиозны. Иоффе вспоминал: «Никогда и нигде я не видел таких быстрых темпов доведения результатов научно-технических разработок до практики, как в Ленинграде в первые месяцы войны».

Работала на Победу под руководством Иоффе и группа лабораторий ФТИ, эвакуированных перед самим началом блокады в Казань. Упрочнение танковой и авиаброни, приборы ночного вождения для танков, термоэлектрические источники тока для партизанских отрядов и диверсионных групп — вот лишь некоторые из решавшихся ими задач.

Гигантское напряжение воющих сторон в ходе Второй мировой войны заставило работавших в них ученых обратиться с предложениями к их правительствам о возможности создания ядерного оружия, идея которого буквально витала в воздухе уже накануне войны. Именно физтеховцы (Флеров, Семенов и Иоффе) выступили инициаторами советского атомного проекта, начавшегося с создания руководимой Курчатовым Лаборатории № 2. Кадровую основу этого проекта составили привлеченные им сотрудники ЛФТИ. Все пять трижды Героев Социалистического Труда, удостоенных этого звания за разработку советского ядерного и термоядерного оружия, в разные годы работали в ФТИ. Созданное в СССР оружие сдерживания на долгие годы определило паритет между ведущими ядерными державами и препятствовало разжиганию ядерного конфликта на планете.

Но сделать мощную бомбу — это еще полдела. Требовалась еще и доставить ее до цели. Американцы решили эту задачу, окружив нашу страну своими авиабазами. Ответить зеркально СССР не имел возможности и начал форсировать разработки в области ракетостроения. Вначале на основе немецких «Фау». Потом была сделана первая отечественная ракета среднего радиуса Р‑5, затем — межконтинентальная баллистическая Р‑7. Их испытания сопровождались частыми авариями — разрушением головной части при входе в плотные слои атмосферы. На разбор после одной из таких аварий генеральный конструктор ОКБ‑1 Сергей Павлович Королев пригласил Юрия Александровича Дунаева[8] из ФТИ. Дунаев попросил необходимые данные конструкции и ночь на размышления и анализ.

А утром назвал причину: графитовый теплозащитный кожух был слишком туго посажен на корпус ракеты и потому разрушался. Королев поверил Дунаеву. Спустил в Физтех, руководимый в 1950–1957 годах Антоном Пантелеймоновичем Комаром[9], задание Дунаеву на разработку тепловой защиты головной части баллистических ракет и спускаемых космических аппаратов. Работа распалась на две части — аэрогазодинамическую задачу оптимизации формы головной части и материаловедческую — по разработке теплозащитного покрытия.

В течение нескольких месяцев был сооружен комплекс ударных труб для испытаний макетов головной части (он, кстати, до сих пор работает). Параллельно занялись разработкой покрытия, получившего название «обмазка Дунаева». Обмазка — потому что ее наносили вручную сотрудницы Физтеха прямо на космодроме. Кстати, ею был покрыт и спускаемый аппарат — шарообразная капсула, в которой Юрий Гагарин спустился на Землю.

Подготовила Наталия Лескова

[1] Тамм Игорь Евгеньевич (1895–1971), советский физик-теоретик, академик АН СССР (1953), лауреат Нобелевской премии по физике (совместно с П. А. Черенковым и И. М. Франком, 1958).

[2] Векслер Владимир Иосифович (1907–1966), советский физик-экспериментатор, профессор. Основоположник ускорительной техники в СССР, создатель синхрофазотрона ОИЯИ. Член-корреспондент АН СССР (1946), академик АН СССР (1958), академик-секретарь Отделения ядерной физики АН СССР (1963–1966).

[3] Фейнберг Евгений Львович (1912–2005), советский и российский физик-теоретик, академик РАН (1997); член-корреспондент АН СССР (1966).

[4] Иоффе Абрам Федорович (1880–1960), российский и советский физик, организатор науки, обыкновенно именуемый «отцом советской физики», академик АН СССР (1920), вице-президент АН СССР (1942–1945), создатель научной школы.

[5] Кобеко Павел Павлович (1897–1954), советский физик и физикохимик, член-корреспондент АН СССР

[6] Бреслер Семен Ефимович (1911–1983), мультидисциплинарный специалист в области физики, физической химии и биофизики; профессор, доктор химических наук, основатель научной школы в области молекулярной биологии.

[7] Семенов Николай Николаевич (1896–1986), русский и советский физикохимик и педагог, один из основоположников химической физики. Внес существенный вклад в развитие химической кинетики. Академик АН СССР, единственный советский лауреат Нобелевской премии по химии (1956).

[8] Дунаев Юрий Александрович (1914–1974), доктор физико-математических наук, ученик А. Ф. Иоффе.

[9] Комар Антон Пантелеймонович (1904–1985), советский физик, академик Академии наук УССР (1948), директор Ленинградского физико-технического института (1950–1957).