ЗС 05/1995

Александр Шумилов

«Неизвестные страницы войны, или Судьбы по ленд-лизу», — так назвал свою книгу Александр Шумилов.

В книге собраны воспоминания моряков транспортного флота, обеспечивших в годы войны перевозки миллионов тонн столь необходимых тогда нашей стране военных грузов: самолетов, танков, автомашин, зенитных и бронетанковых орудий, боеприпасов и горючего…

На путях через Атлантику грузовые суда поджидали боевые корабли фашистской Германии, бомбардировщики и торпедоносцы, стаи подводных лодок. На путях через Тихий океан — боевые корабли, подлодки и самолеты числившейся нейтральной Японии. Сотни беззащитных транспортов канули в пучины моря, унеся многие тысячи жизней. А тех, кто выжил, кто вернулся после войны, ожидала на родине поразительная запись в личном деле — «в войне не участвовал». Участники событий той далекой поры восстанавливают неизвестные страницы неизвестной войны: фельдшер Надежда Матвеевна Наталич, кочегар Константин Владимирович Смирнов, капитан Евгений Николаевич Лепке…

В нашем журнале публикуется первая глава книги: «Надежда с острова Надежды».

О том, что началась война, Надежда Наталич узнала… накануне. Пароход «Декабрист», на котором она служила медиком, пересекал Тихий океан, возвращаясь из Америки. По их судовому календарю заканчивалось 21 июня. А там, на западной границе СССР, уже гремела канонада, рвались бомбы. Уже наступило проклятое завтра — 22 июня 1941 года. Многие годы спустя расскажет Наталич об огненных милях «Декабриста», об удивительной арктической зимовке горстки советских моряков, о своей изломанной, искореженной судьбе.

«Часто вспоминаю тех, которые погибли. Полвека уже прошло, а я — вот ей-Богу — каждого помню. Я тогда словно невменяемая была — ничего не боялась. Как будто бы так и надо — война и есть война. А страху никакого».

Соседки по двору подсмеивались над ней, не верили.

— Расскажи, морячка, расскажи. Побреши, как на острове жили.

Поверить-то действительно трудно. Согнула морячку жизнь, сгорбила. Болит на погоду лопатка, перебитая прикладом конвоира, — ни сесть, ни лечь. Бывает, ходит ночь напролет по своей комнатушке. Не уснуть — ходит и вспоминает. А лучше сказать — заново видит. Есть ведь оно — зрение памяти…

Можно было бы с самого начала рассказывать — как приехала девчонка во Владивосток, как влюбилась с первого взгляда в море, как упрашивала капитана — возьми, дяденька. Из их-то орловской деревни она первая, может, море увидела…

Сохранилась старая фотография: девичий овал лица, платьице с кружевным воротничком, а на голове — белая косынка с красным крестом. Такой она была в молодости — фельдшерица Надежда Наталич, сестра милосердная. То ли в конце тридцатых фотография сделана, то ли в сороковом. «До войны» — этим все сказано.

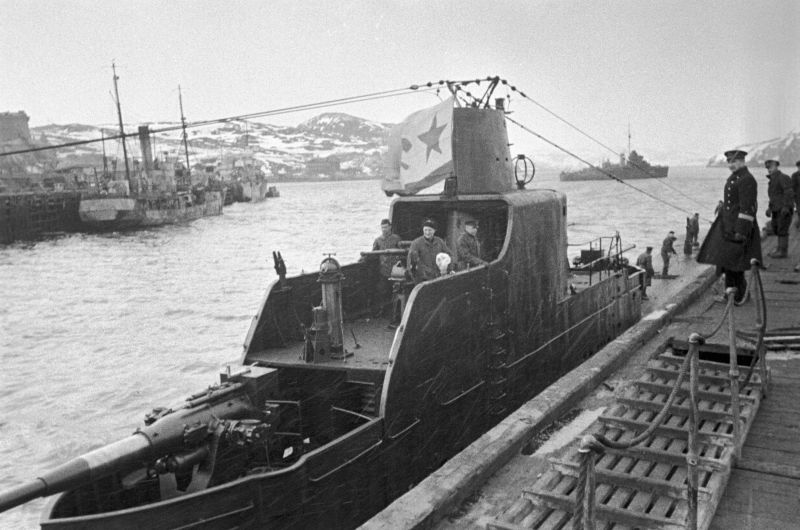

«В июле сорок первого, — рассказывает Надежда Матвеевна, — пришли мы во Владивосток. Только разгрузились — приказ: идти за грузом в Магадан, а оттуда — в Англию. Там пробыли с месяц, наверное. Пушки, пулеметы на палубе установили, и команду военному делу подучили».

Мир, к счастью, объединился против фашизма. Уже в июле — августе СССР, Великобритания и США подписали соглашения о взаимопомощи, об экспортно-импортных перевозках по ленд-лизу. Союзники поставляли боевую технику, боеприпасы, горючее; Советский Союз — сырье для военных производств. Первый караван — шесть транспортных судов — пришел в Архангельск 31 августа. А уже с октября перевозки, можно сказать, стали регулярными. Обычно караваны формировались у берегов Исландии или Шотландии. И направлялись в Архангельск или Мурманск под охраной боевых кораблей.

«Декабрист» в одиночку пришел в Мурманск с военными грузами на борту в январе сорок второго. Первый арктический рейс его закончился благополучно. Помогли непогоды, полярная ночь. Только у входа в Кольский залив налетели фашистские самолеты. Из трех бомб, сброшенных на «Декабрист», две взорвались в воде, не причинив вреда судну, а третья попала в трюм, где лежали бочки с бензином, и… тоже не взорвалась! По словам Надежды Матвеевны, бомба оказалась начинена клочками материи и бумаги. Здесь же лежала записка: «Помогаем, чем можем. Эрнст Тельман».

Подобных легенд в первое время немало ходило — очень хотелось верить в это. Так или иначе, прав был Папанин — уполномоченный ГКО (Государственного комитета обороны): «Считайте, что вся команда второй раз на свет родилась».

Вначале, как известно, Гитлер делал ставку на блицкриг. Караваны тогда шли относительно спокойно. Но позже — уже к весне — на базах Северной Норвегии скопились главные силы флота Германии, морской авиации. Битвы в арктических морях достигли невиданного ожесточения.

27 мая 1942 года очередной конвой был атакован ста восемью бомбардировщиками и торпедоносцами. А вдобавок — подводная «волчья стая» адмирала Деница, эсминцы, тяжелые крейсера.

Можно представить себе этот грохочущий, огнедышащий ад. Горело море — в самом буквальном смысле слова. Ведь были в караванах и танкеры, которые везли мазут, авиационный бензин. Когда бомба или торпеда попадала в судно, груженное боеприпасами, на поверхности моря не оставалось ничего — ни обломка, ни щепки. И ни единой, конечно, живой души. Только столб огня высотой в сотни метров.

Закон конвоя был предельно жесток — по необходимости жесток. Даже если судно оставалось на плаву, никто не мог остановиться, чтобы оказать помощь. Если остановишься — станешь мишенью, поставишь под удар и другие суда.

Экипажи тонущих судов, люди, сброшенные взрывом в ледяное море, могли надеяться только на спасательный корабль, идущий в кильватере за судами каравана. Спасатель на специальных «выстрелах» (длинных штангах) вываливал за борт сетки, чтобы люди могли уцепиться за них. Вот и все, чем можно было помочь. Да и то, говорят — запутавшись в сетках, тоже погибали люди.

Для многих тысяч моряков воды Атлантики, Баренцева моря стали навечно общей могилой. Не только для русских, конечно. На иностранных транспортных судах плавали американцы, англичане, канадцы — люди самых разных национальностей: евреи, поляки, норвежцы, арабы, индусы, китайцы… Плавали, подчеркнем, добровольно, несмотря на немалые потери в каждом из караванов.

В караване РQ-15, например, погибло три судна. РQ-16 недосчитался семи. А в печально знаменитом PQ-17 из тридцати пяти судов погибло двадцать четыре. Караван этот, как подсчитали историки, доставил в Архангельск 87 самолетов, 164 танка, 897 автомашин и тягачей. А на дно ушло тогда 210 самолетов, 430 танков, 3350 автомашин и тягачей. Ужасающие цифры, конечно.

Лето 1942 года было предельно тяжелым для нашей страны. Оккупированы Украина, Белоруссия, Прибалтика. Враг был отброшен от Москвы, но по-прежнему стоял у стен Ленинграда. Фашисты рвались на восток — к Сталинграду, к Волге, к нефти Закавказья. Фронт требовал — дайте танки, самолеты, дайте автоматическое оружие, снаряды, патроны. Но советская промышленность, спешно эвакуированная за Урал из европейской части страны, только- только начинала давать нужную продукцию.

Военная техника союзников — машины, танки, самолеты — именно тогда была, как воздух, необходима нашей стране. Но английское Адмиралтейство как раз в это время решило до осени прекратить конвойные операции в Арктике — «Слишком велики потери».

И тогда без конвоя — в одиночку или парами, на свой страх и риск — пошли в Архангельск и Мурманск почти беззащитные советские транспортные суда. Шли «в зоне молчания», не смея выйти в эфир, чтобы не обнаружить себя. Нередко так и погибали — не сообщив ни слова.

«Декабрист» к тому времени уже дважды пересек Атлантику в составе караванов. Но третий переход — одиночный — стал для него роковым.

Успел дать «О» судовой радист, успел сообщить координаты: широта 75°30′, долгота восточная 27°10′. На арктических полярных станциях расслышали обрывки радиограмм: «торпедированы, погружаемся…», «судно тонет, собираемся высаживаться на шлюпки…».

Только после войны станут известны обстоятельства гибели «Декабриста». И только через много лет расскажет Надежда Наталич о судьбе своей — героической и трагической. А в то же время — типичной.

Миллионы советских людей беззаветно служили Родине. Но Родина-мать обернулась для них злобной, коварной мачехой…

После войны в советских газетах и книгах о конвойных операциях предпочитали умалчивать. Начиналась уже новая война — «холодная». С одной стороны — Советский Союз, с другой — Западная Европа, Канада, США. Сталин не любил вспоминать о помощи бывших союзников. Словно и не было ее.

Первая публикация о «Декабристе» появилась в 1959 году. Евгений Матвеевич Сузюмов — автор той первой публикации — кое-что рассказывал мне. Но многого он и сам не знал. Потом кинорежиссер сделал документальный фильм о конвоях — «Огненные рейсы». А ко мне попали рукописные страницы воспоминаний Надежды Наталич. Позже и я сам познакомился с нею, часами слушал поразительную историю ее жизни.

Не хочется подправлять записанный на магнитофон рассказ, литературно обрабатывать его. Первый раз, наверное, она вот так, не спеша, выговаривалась…

Рассказ Надежды Наталич:

«На море трудная война — не дай Бог. На суше — упадешь на землю, хотя бы в канаву спрячешься. А на пароходе — куда побежишь? Кругом море, да мачты. Мне-то нельзя и прятаться, я ведь медик — понимаешь? Там, где люди, должна всегда быть…

«Декабрист» наш тогда одним из лучших считался. Восемь тысяч тонн на борт брали, а скорость — двенадцать узлов.

В тот раз мы без охраны пошли. Понимаем — надо! Сорок второй год, Сталинград. На скорость свою надеялись, на погоду. Чем хуже погода-то — для нас тем лучше. Уже ноябрь начинался, зима. Из Галифакса мы как раз 31 октября вышли. А на третьи сутки к самому опасному месту приблизились — район Шпицбергена, остров Медвежий. Здесь всегда фрицы караулили.

Мы, конечно, наблюдаем — и за воздухом, и за морем. Погода стояла тихая, спокойная. Прошли уже оконечность Шпицбергена, слева — остров Надежды. И тут радист слышит — английский пароход атакован немцами. Он за полсуток до нас из Галифакса вышел. Тоже без охраны.

Тогда «Декабрист» сразу изменяет курс. Идем на север — в темноте полярной ночи укрыться. Но не удалось. Появились вначале три самолета и — на нас. Открыли мы огонь из всех орудий и пулеметов. Два самолета окружают, а третий — атакует. Сбросил торпеду — мимо. Но тут еще самолеты появились, торпеды идут одна за другой. А сверху — бомбы. Мы уклоняемся, как можем. Грохот стоит — ничего не слышно, пароход от взрывов содрогается.

Бой длился очень долго — так всегда, наверное, кажется. Побросали немцы бомбы и торпеды и ушли в сторону Норвегии. Но одна торпеда все же попала в машинное отделение. Первый трюм вода заполнила. Начали откачивать — все равно прибывает, стала уже кочегарку заливать. Команда из сил выбивается, боцман с матросами по грудь в ледяной воде заделывают пробоину пластырем. Но вода продолжает поступать, не успевают откачивать. Того и гляди котлы взорвутся.

Крен все увеличивался, котлы пришлось погасить. Пароход замер… 4 ноября в двадцать три часа капитан дал приказ покинуть пароход — положение его было уже безнадежное.

Погода стала ухудшаться, развел ветер волну. С трудом приготовили шлюпки к спуску.

Я забежала в свою каюту, забрала свою любимую кошку. В каюте уже по колено воды было, кошка моя кричала. Жалко же оставлять живое существо на мертвом пароходе.

Команда разделилась по расписанию — восемьдесят человек на четыре шлюпки. Когда все было сказано, капитан ровным спокойным голосом говорит: «Прощайте, товарищи». Но команда не двигалась с места. Я сказала: «Если Вы не сойдете, мы тоже не сойдем. Вместе будем погибать, с Вами».

Все на пароходе любили капитана, справедливый он был, со всеми по-человечески, зла не таил долго. В общем, уговорили капитана, сели в свои шлюпки, на борту не осталось никого. Капитан сказал — давайте не расходиться, до утра возле парохода останемся. Но за ночь все же снесло нас ветром на юг — мили на две. Пароход еще держался над водой, видно было — труба торчит, да мачты. А на утро прилетели самолеты — добивать мертвое судно. Сбросили бомбы, большой водяной столб поднялся вверх. Пароход раскололся на три части и пошел ко дну.

Страшное было зрелище… Команда вся обнажила головы, у каждого из нас оторвалось сердце как будто. Пароход для нас был кусочком советской земли и родным домом. А Баренцево море — оно ведь равнодушно к горю людей.

Капитан скомандовал шлюпкам держаться вместе, следовать курсом на Мурманск. Но не удалось. Усиливаться стал шторм, разбросало шлюпки.

В нашей — первой — было девятнадцать человек: матросы, кочегары, комсостав во главе с капитаном. Выбросили плавучий якорь, волны злятся, грохочут. Тащут шлюпку на самый хребет, а потом бросают вниз. Несколько человек сели на весла, а другие отливали воду. Тут разве отольешь? Шлюпку носило по волнам, бросало как щепку. Идем и сами не знаем куда — полярная ночь, темнота. И плюс к тому, что каждую минуту грозила смерть, компас наш вышел из строя.

Правду сказать — выпили компас. Как полагается, спиртом он был залит. Вот трое товарищей наших спирт и выпили. Капитан на них: «Что вы делаете?». — «А, пошел ты…»

С водой с самого начало плохо было. А когда запивали спирт — разлили аварийный анкерок. Не столько выпили, сколько разлили. Сначала-то выдавали воды по сто граммов, потом сократили — по пятьдесят. Мучила жажда, холод. Потом стали пить по пять граммов — смочить только губы и язык. Язык не ворочался, растрескался — трудно говорить. Обезвоживание организма началось, слюна перестала выделяться.

Когда пошел снег, растянули парус. И каждый лизал хотя бы солоноватый снег — смешался он с морской водой. О смерти из нас никто не думал в тот момент. Думали только о воде. Кошка моя мяукала все время — тоже пить хотела. Капитан хотел зарезать ее, а я отказала. Когда меня не будет, говорю, тогда что хотите, то и делайте… И тут вспоминаю я слова отца своего, что жажду можно утолить мочой. Капитан предложил мне первой попробовать, а потом стали и другие. Да, правда, хотя и неприятно пить, но она утоляет жажду…

На девятые сутки встретили мы шлюпку третьего помощника. Там к тому времени уже лежали все — полумертвецы. Несколько часов держались мы вместе, но шторм унес их снова неизвестно куда. Ветер достигал одиннадцати баллов, шлюпку заливало. Видно по всему — ждет нас неминуемая смерть.

Только на четырнадцатые сутки открылся вдруг остров. Все закричали — берег, берег. Увидели снеговую сопку, и откуда силы взялись — скорей бы добраться до снега, жажду утолить. Но там, где глубина позволяет подойти, — там высокие скалы. А у низкого берега — мелко. Хорошо, что заштормило снова — накат большой. Волна шлюпку подняла и вынесла на берег. Люди переваливались через борт — пошатываются, идут к снегу. Падали в забытьи, вставали и снова падали. Пригоршнями хватали снег.

Состояние капитана было очень плохое — чем тут поможешь? Мы расположились, развели костер, натянули палатку из парусов. Взяли из шлюпки топор, лопату, багор, взяли ведро, которым отливали воду. Но самое главное не успели взять — консервы и сухари, а тут шлюпку накатом снова унесло в море. Трудно сказать, сколько времени прошло. Палатку сорвало. Капитан сказал, что надо искать убежище. Четверо на юг пошли, трое — на север. Остальные — слабые — так и лежали у костра. А когда завьюжило снова, забрались под паруса. Пурга началась, метель, снег.

Меня метелью отбросило на несколько шагов, шаль мою унесло неизвестно куда. Замотала я уши волосами и легла с кошкой. Первое время ноги мерзли и руки. Стала шевелить пальцами — ноги примерзли уже к резиновым сапогам. Снегом меня заносить стало, помню только, что кошка все время царапала лицо, снег разрывала… На третий день, когда пришли матросы из северной части острова, только два холмика увидели. Которые легли под парусами — одиннадцать человек — те замерзли все. Прижались один к другому и замерзли. Все вместе смерзлись. А отдельно — из другого холмика — шел все-таки пар. Бородин стал звать меня, но я под снегом крепко спала — не слышу. Кошка моя услышала, стала мяукать. Вот и откопали меня — благодаря кошке. На третий день откопали. А кошка, как вылезла, убежала неизвестно куда…

Ну что ж, осталось теперь восемь человек. Которые на север в разведку ходили, — нашли, говорят, хатенку, сарайчик такой из трех стен, к скале прислоненный. Пойдем, говорят, — лучше будет, чем под парусом.

Радист и второй механик туда отказались идти. Поднялся опять сильный ветер со снегом, нету спасения нигде. Вот и легли эти двое в канавку — все равно, говорят, погибать.

Я-то сама тоже не могла идти, матросы вдвоем меня еле-еле тащили. Ноги и руки обмотали мне тряпками — стыли они сильно. А туг снег, крепкий мороз. Идти было очень трудно, садились часто отдыхать. Посидим, снега поедим и снова бредем — как будто сил набрались.

Пришли к сарайчику — он к скале прислонен. Три стены, а вместо четвертой — скала. Стены такие прогнившие, что можно через щели руку протянуть. Пол покрыт льдом, снегом, окно забито досками. Темно, сыро. Но были здесь нары двухъярусные, была чугунная печка без трубы. Дрова собирать — темно. Топили лучинками. Трубу сделали из нар, из мокрых досок. Они дымили, пока не высохли, а потом сгорели.

На счастье наше, нашли на припае бочку с бензином. Когда стали подливать бензин в печку, увидели что здесь есть — в сарайчике. А то на ощупь, да на голос…

Шлюпку нашу унесло от того места, где нас выбросило. Далеко унесло. Но все равно — каждый день к ней ходили. Сегодня пойдут, немного раскопают, а завтра снова завьюжит. Копать-то нечем, лопаты нет. И так ходили — голодные, измученные. Я оставалась дома, поддерживала огонь, да воду из снега топила. Потом кое-что удалось откопать — сухари, консервы. Мы так обрадовались, стали из сухарей баланду варить. На ведро несколько сухарей бросали.

Новиков от двустороннего воспаления легких умер. А матрос Смирнов — от обморожения умирал. Последней степени обморожение. Мясо у него отваливалось от костей — что я могла сделать? Наши каждый день на разведку уходили, а я с полумертвецом — одна. И ждешь, тревожишься за них, переживаешь. И думаю — а вдруг их нет уже?

Не помню число — наверное, сорок третий год уже. Нашли муку и бочонок масла. Радость! Как говорят, живем! Но радость тут же сменилась горем. На следующий день — не помню точно — опять пошли на разведку двое. И нашли целую бочку — спирт технический, авиационный. Напились, конечно, идут и песни поют. А через несколько часов умерли.

Остались теперь в живых четыре человека.

Хатку нашу совсем снегом замело, выбирались через дыру. На запах масла, наверное, медведи теперь все чаще заходить к нам стали. Иной раз прямо по крыше лазят. Оружие у нас было — топор и винтовка с двумя патронами. И вот капитан перочинным ножом сделал отверстие в дверях. И одним выстрелом убил медведя. Живем! Теперь у нас все есть — огонь, мука, мясо. И шкура — защита от холода.

После долгой полярной ночи Лобанов и Бородин далеко на юг пошли. Обнаружили домик и лодку-плоскодонку. А на другой день сам капитан смотреть пошел. Говорит, что в лодке четыре человека свободно разместиться могут, надо только ремонтировать ее…

Весной, когда начался уже полярный день, появился однажды самолет. Совсем низко пролетел. Из самолета помахали руками и выбросили вымпел с тремя порциями бутербродов. Лобанов на крыле норвежский знак заметил.

С провизией опять становилось трудно, но потеплело заметно. Медведя доели уже, но стали песцов ловить. Так и ели — полусырых, без соли. А когда растаял снег, увидели рядом с хаткой мешок с солью. Мы-то восемь месяцев жили без соли…

Лобанов к тому времени уже не мог ходить — цинга, слег в тяжелом состоянии. За ним и Бородин свалился. Иди, мне говорит, копай для нас двоих могилку. Чтоб медведи нас не таскали, как Новикова со Смирновым.

Зимой, когда умирали наши, снимали мы с них одежду, надевали на себя. Трупы просто в снег выносили — куда их денешь? А медведи-то и таскали их в разные стороны…

Капитан почти все время жил на юге острова, лодку ремонтировал. Я с больными — одна. И вот слышу однажды — из пулемета строчат. Туман, ничего не вижу, но слышу голоса. Люди приближаются, на немецком языке говорят. Ну, думаю, плен.

Оказывается, пришла подводная лодка норвежская, под командой немецких офицеров. Они с боевого задания возвращались, лодка повреждена. На южной части острова взяли капитана нашего. А теперь и нам командуют — идти на подводную лодку.

Лобанов без сознания был, пришлось мне перекатывать его прямо по камням. Взяли нас на лодку и держали несколько часов. Лобанов здесь же и умер — у них на лодке. Похоронили его, как надо, — салют дали. А нам с Бородиным — идите, говорят.

Капитан-норвежец дал мне незаметно сверток — лимон, витаминов несколько таблеток, хлеб и колбасу. Я сверток взяла, сразу спрятала. Чуть не целовала его добрые руки, спасибо ему.

А нашего капитана немцы взяли. Куда? Конечно, в плен. А что с нами будет?

Ровно через три месяца пришла снова эта же подводная лодка, но снять нас не смогла. Заштормило как раз в это время, надвинулись льды. Выбросили только ракету — вас, мол, спасти невозможно. Что ж, остались — заживо погребенные…

Уже снова полярная ночь началась, темнота. Но слышим — самолет, бомбардировщик. Покружил несколько раз над нашей хаткой. А на другой день снова лодка пришла — та же самая. Все-таки сняли нас на резиновом боте…

Привезли нас в город Тромсе, в лагерь военнопленных. Здесь же был и капитан. Но когда нас привезли, то его удалили за пять километров, чтобы нас допросить. Допрашивают: якобы я — десант. Ты им одно, а они — другое. Да и как, и чем докажешь?

И снова в другой лагерь везут — город Гаммерфест. И снова пытки, допросы. Два фрица — один спереди, другой сзади. Приведут на допрос, а когда не добьются ничего — бьют, пальцы закладывают в двери. Язык покусаю, губы покусаю, а терплю. Когда кричишь — хуже будет. Потом посадят куда-нибудь в сарай или в баню. Сунут хлеба кусок, да вонючей баланды с брюквой. А что делать — надо есть. На костях кожа натянута — как струна…

И опять увозят — в женский лагерь теперь. Здесь в основном вербованные. Но и здесь не лучше, начались мучения.

Лагерь находился над морем, да в три ряда проволока колючая. Вербованные жили отдельно — в. хороших бараках. Они ходили свободно, и работа у них хорошая. А таких, как я, гоняли на самые тяжелые работы. Мой номер — 1568. Одевали нас в халаты полосатые, без рубашек, а на ноги — деревянные колодки. Наденешь, а они спадают в снегу. Станешь надевать, а тут тебе в спину приклад. Однажды свалилась у меня колодка, наклонилась я, чтобы надеть, а тут неожиданно в спину приклад — по лопатке. Я не могла встать сама, женщины подняли, довели до ревира, положили. Потом срослось кое-как, хотя, по правде, до сих пор страдаю…

Норвеги помогали нам, чем могли. Когда гонят нас на работу, они знаками показывают — поесть, мол, для вас положили. За камень или в мусорный ящик. Станешь рыться, а тут снова приклад. Не буду всех ужасов вспоминать, не хочу. Все на всю жизнь запомнилось…

Однажды послали нас убирать пароход. Видим — бочки с горючим. А пароход на фронт идет — норвеги знаками показывают. Ну, мы и подожгли. Ветошь масляную подложили и подожгли. В общем произошло, что надо было. Бочка взорвалась, пароход загорелся. А с нами девушка была — «жена» комендантши. Ну, понимаете, они… в близких отношениях состояли. Комендантша ее за мужчину при себе держала. Вот она и донесла…

Законвоировали нас сразу и отправили в город Беде. Конец. В крематорий путь смертный назначен на 30 апреля. Конец. Но как раз под тридцатое вступили наши войска — норвеги, американцы и наши. А 12 мая отвезли меня в город Тромсе, где Бородин и капитан. Подлечили нас немного и оттуда в Мурманск. На Родину!»

Теперь, кажется, получат они заслуженные награды, вернутся героями домой… В самом кошмарном сне не приснилось бы такое — из немецких лагерей отправили их прямиком… в советские лагеря.

«Приехали на родину — Бородина, нас посадили, — кратко писала Надежда Матвеевна. — Бородин немного сидел, а я несколько недель или месяц. Начальник милиции угрожал расстрелом».

Кажется, только письмо Ворошилову спасло ее от расстрела. О тех временах Надежда Матвеевна никогда не рассказывала. Любила только вспоминать, как вернулась годы спустя домой — в родной городишко Россошь:

«С поезда я не шла — летела. Двенадцать километров… Смотрю — мама во дворе. Я говорю — здравствуйте. Здравствуйте, отвечает. А скажите, пожалуйста, спрашиваю — здесь Наталичи живут: Матвей Иванович и Марья Самойловна? Здесь, отвечает, а что такое? Что надо? Я спрашиваю — у вас все живы? Никто на фронте не был? А мама говорит — у нас дочь погибла. Мы три похоронки получили — две с Владивостока, а третью — с Москвы. А я, спрашиваю, — не похожа на нее, на Вашу дочь? Мама как закричит — Наденька! Детка моя!»